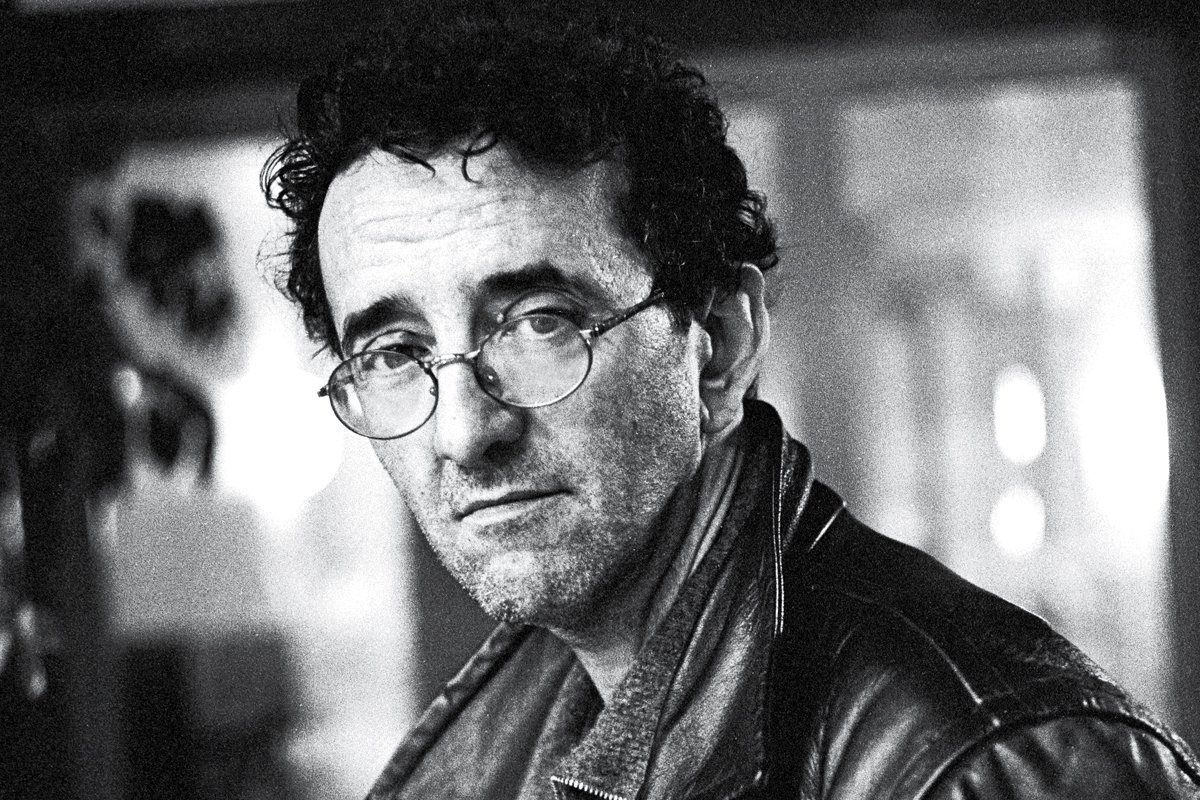

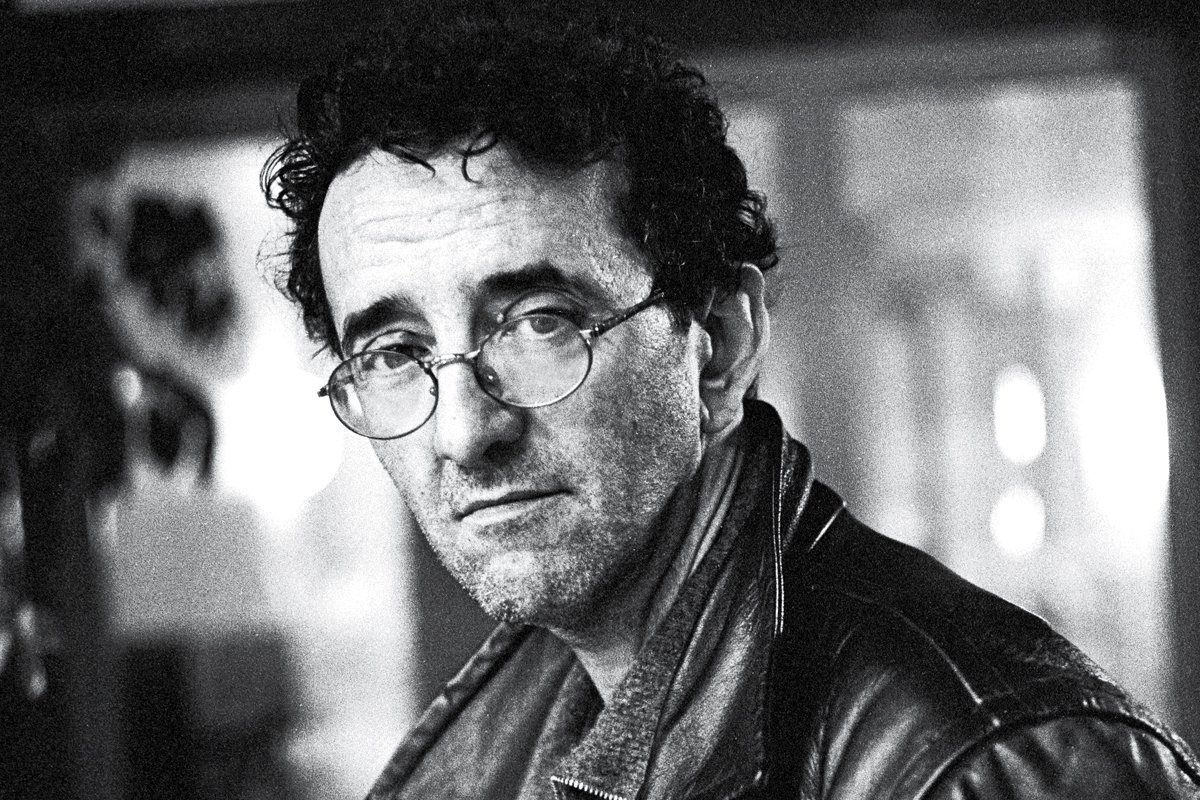

Quando in un’intervista la scrittrice Carmen Boullosa gli domandò come avrebbe voluto essere ricordato, Bolaño rispose: «È una battaglia futura». Che siamo critici spocchiosi convinti di poter spiegare la sua opera agli altri, vedove risentite e senza scrupoli che vendono i diritti dei suoi libri al migliore offerente (che, come scrisse lui stesso, «molte volte è anche il peggiore») o ancora agenti letterari spietati che trattano i libri come fossero patate al mercato, possiamo stare certi che Bolaño sta ridendo a crepapelle proprio di tutti noi dalle acque del mare di Blanes dove riposano le sue ceneri.

Quello che ci ha lasciato lo scrittore cileno è un testamento irriverente e che getta sale sulla ferita aperta delle nostre vite, solo in apparenza perfette e senza macchia. Per ricordarlo oggi, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa, non possiamo che rimarcare l’estrema irriverenza e lo spirito polemico e iconoclasta che caratterizzano tutte le sue opere. Scegliamo quindi di parlare di 2666, pubblicato postumo nel 2004 e edito in Italia da Adelphi, proprio perché questo libro sembra essere il punto più alto del suo percorso di ricerca in letteratura, il luogo dove confluiscono le linee spazio-temporali di una vita dedicata ai libri e alla scrittura, all’amore e alla sconfitta.

Ciudad Juárez è una città dello stato di Chihuahua, nel nord del Messico. Situata al confine con gli Stati Uniti, forma un unico agglomerato urbano con El Paso, Texas. A unire le due città ci sono dei ponti che attraversano il fiume Rio Grande, confine naturale fra gli Stati Uniti d’America e il Messico. Per la sua posizione geografica, Ciudad Juárez ha conosciuto negli ultimi cinquant’anni un’incredibile crescita. Grazie ai piani di sviluppo varati agli inizi degli anni Sessanta del Novecento e all’accordo di libero scambio tra il governo federale messicano, gli Stati Uniti e il Canada entrato in vigore il 1 gennaio 1994 (Nafta – North American Free Trade Agreement), molte aziende statunitensi hanno stabilito impianti industriali (denominati maquiladoras) oltre il confine, allettate dalla possibilità che veniva loro offerta di sfruttare la manodopera a basso costo del Messico e di importare nel paese latinoamericano macchinari e materiali praticamente esentasse. Da quel momento i pezzi per l’assemblaggio di frigoriferi, televisori, forni, telefoni cellulari, ecc. hanno cominciato a varcare la frontiera per finire tra le mani di messicani (in maggioranza donne) che li lavorano per circa 4 euro al giorno, turni di 45 ore a settimana. I prodotti finiti vengono poi caricati di nuovo sui camion che attraversano la frontiera sulla rotta Sud-Nord per essere poi immessi sui mercati occidentali.

È la globalizzazione. Lo stallone dell’economia lanciato di gran carriera sulla strada della ricchezza, senza regole e senza controlli. Una ricchezza che pare offrire opportunità proprio a tutti. E così Ciudad Juárez è diventata una delle città più popolose del Messico in tempo record. Ha attirato centinaia di migliaia di persone (in maggioranza donne) dalle regioni più sottosviluppati del Messico meridionale e dell’America Centrale che, in attesa di varcare il confine per entrare negli Stati Uniti, trovano impiego presso le maquiladoras e si arrangiano a vivere in baracche (tanto sarà per poco) senza acqua potabile e talvolta senza elettricità per andare a popolare le periferie della città ingrossatesi ormai fino a invadere le zone desertiche da cui è circondata. Tuttavia, la frontiera fra il primo e il terzo mondo è sempre più difficile da varcare in direzione nord, e così accade spesso che queste donne si ritrovino a vivere a Ciudad Juárez a tempo indeterminato, almeno finché non finiscono violentate e uccise in un’area abbandonata di periferia, con i vestiti strappati e le ossa lasciate a marcire sotto il sole. Perché nel periodo 1993-2004 circa 600 donne sono sparite e circa 475 sono state ritrovate morte dopo essere state violentate, la maggior parte era di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni. Il 60% delle vittime era impiegato presso una maquiladora, tutte quante appartenevano a famiglie estremamente povere, oppure si trovavano a Ciudad Juárez da sole, senza alcun parente che potesse poi denunciarne la scomparsa.

Ma Ciudad Juárez non è solo il «laboratorio del nostro futuro», come la definì Charles Bowden. Paradiso della deregolamentazione in materia economica, non è solo l’avamposto delle orde barbariche di poveri che pressano alle porte del primo mondo in attesa di poter usufruire delle belle cose che essi stessi hanno contribuito a creare. Ciudad Juárez è anche la sede di uno dei più potenti cartelli della droga dell’America Latina affermatosi a metà degli anni Novanta, e per cui il Nafta è stato sicuramente vantaggioso. I narcos messicani hanno fatto fortuna come intermediari grazie alla posizione geografica del loro paese. Trasportano la cocaina e l’eroina dalla Colombia, dalla Bolivia e dal Perù verso il più grande mercato degli stupefacenti del mondo: gli Stati Uniti d’America. La presenza dei narcotrafficanti fa di Ciudad Juárez uno dei territori più pericolosi sulla faccia della Terra, la città che dal 2009 si aggiudica ogni anno il triste primato del più alto tasso di omicidi al mondo. E nella città di frontiera, nel periodo 1995-2000, il 44% delle vittime di omicidi volontari era di sesso femminile, se si considera che in tutto il Messico le donne vittime di omicidi volontari sono appena il 10% del totale si capisce perché si parli di un’agghiacciante anomalia che non può essere derubricata a naturale conseguenza di un generale clima di violenza.

Quel pezzo di frontiera fra Stati Uniti e Messico è stato definito «zona grigia» dal criminologo statunitense Robert K. Ressler, il territorio senza regole e leggi dove decine, forse centinaia, di serial killer possono riversarsi anche dalla vicina El Paso per commettere impunemente i loro efferati delitti. L’abisso, il buco nero – potremmo dire, per cominciare a introdurre il discorso su 2666 – il luogo dove le perversioni degli uomini sono lasciate libere di sbizzarrirsi, senza regole e senza controlli (proprio come con l’economia di mercato).

«Sa cosa voglio che faccia? Disse la deputata. Voglio che scriva su questa storia, che continui a scrivere su questa storia. Ho letto i suoi articoli. Sono buoni ma spesso spara a vuoto. Io voglio che spari a colpo sicuro, sulla carne umana, sulla carne impune e non su ombre. Voglio che vada a Santa Teresa e la fiuti bene. Voglio che la morda».

La persona a cui si rivolge la deputata è l’equivalente letterario di Sergio González Rodríguez, giornalista messicano esperto dei femminicidi di Ciudad Juárez che Roberto Bolaño volle incontrare nel periodo in cui stava scrivendo 2666. Alcuni amici comuni li misero in contatto, anche se in realtà le pressioni più forti furono fatte dallo stesso Bolaño che aveva preso ad appassionarsi sempre di più alla storia delle donne morte al confine fra Messico e Usa. I due si scrivevano spesso, e il cileno non nasconde la sua ammirazione per il lavoro del giornalista messicano che lo aiutò anche con suggerimenti di carattere tecnico a stendere parte della sua mastodontica opera-mondo pubblicata postuma. 2666 è un libro diviso in cinque parti (Bolaño stesso specificò che l’ordine in cui si possono leggere è del tutto libero) e una delle più corpose si intitola «La parte dei delitti»:un blocco di trecento pagine in cui vengono narrati i ritrovamenti di centinaia di corpi di donne violentate e mutilate. La città dove avvengono questi ritrovamenti si chiama Santa Teresa ed è il corrispondente letterario di Ciudad Juárez.

Santa Teresa è il punto verso cui convergono (o da cui partono?) tutti gli innumerevoli rivoli narrativi che scorrono tra le mille pagine di 2666, il buco nero che divora le luci del misterioso scrittore Benno Von Arcimboldi (nome d’arte di Hans Reiter) e degli altri personaggi che popolano questo libro. Bolaño guarda quelle cose e quelle persone che nessuno di noi vorrebbe vedere, e ci restituisce i ritratti di sconfitti (vittime del successo di altri) che pure non cedono mai all’autocommiserazione, ma che portano con orgoglio la loro etichetta di outsider stampata sulla fronte.

Sono i coraggiosi, quelli che non hanno paura della morte, quelli che ogni giorno la sconfiggono, così lontani da noi che vorremmo tenerci alla larga dall’abisso mentre viviamo nell’ossessione della paura di fallire. I personaggi di Bolaño hanno successo solo nell’arte di essere sconfitti: quello che sembra essere il personaggio più importante del libro, appunto lo scrittore Benno Von Arcimboldi, addirittura fugge dal successo. I lettori che amano i suoi libri darebbero oro per vedere anche solo una sua fotografia, ma lui si rinchiude in un isolamento quasi totale ed erge barriere insormontabili contro la notorietà. Ed è interessante, da questo punto di vista, capire dove vanno a perdersi le tracce di tale personaggio: non nella città di Santa Teresa, distesa di cemento e sabbia che aveva già fagocitato le storie (o le vite?) dei personaggi comparsi nelle altre quattro parti del libro, ma in Messico. L’ultima frase di 2666 recita così: «Poco dopo uscì dal parco e la mattina dopo partì per il Messico». Il luogo della perdizione non è più una città, ma una nazione intera dell’America Latina, il buco nero si è allargato, il Messico tutto si è trasformato in frontiera.

Nell’epoca del villaggio globale, dei grandi flussi migratori che partono dai paesi sottosviluppati in direzione delle porte del primo mondo, nell’epoca in cui viaggiare è diventato facilissimo e praticamente alla portata di tutti – «Esisteva solo il movimento, che è la maschera di molte cose, compresa la serenità» –, diventa ancora più difficile ignorare i segnali d’allarme che giungono dal fronte. Più appropriato sarebbe stato scrivere «frontiera» ma la sensazione è che i conflitti sociali nella nostra epoca siano sempre più forti. In ambito economico ad esempio, abbiamo il presentimento che nemmeno le retrovie siano più al riparo da certe trasformazioni che fino a poco fa riguardavano soltanto le zone periferiche del mondo.

2666 è il libro del Male della nostra epoca. Le vicende narrate, infatti, attraversano tutto il Novecento, dal primo dopoguerra (Hans Reiter nasce nel 1920) alla fine degli anni Novanta. Nel buco nero si annulla anche il tempo. Si parte dalla seconda guerra mondiale (a cui Reiter prende parte come soldato) e dall’Olocausto per finire con i femminicidi di Ciudad Juárez. Le vittime ultime di un tempo malato, abitato da uomini malati, su una terra dove non esistono più retrovie sicure, ma solo fronti, terreni di scontro, frontiere da difendere. Ma anche se la crisi in cui è sprofondato il nostro sistema di sviluppo economico negli ultimi anni ci autorizzerebbe a estendere il discorso al mondo intero, per esigenze di spazio restringiamo il campo, e ci limitiamo a parlare della frontierizzazione della sola America Latina, un continente che nel secolo scorso ha conosciuto i più efferati atti di violenza politica e di sopraffazione mai perpetrati da parte di potenze straniere interessate ad appropriarsi di ricchezze naturali altrui.

«In qualche misura tutto quello che ho scritto è una lettera d’amore e un saluto alla mia generazione, a quelli che hanno scelto la militanza e la lotta e che hanno dato quel poco che avevano e quel molto che avevano, la giovinezza, a una causa che per noi era la più generosa del mondo [...]. Tutta l’America Latina è disseminata delle ossa di questi giovani dimenticati».

Giovani che sono caduti nell’abisso della storia del Novecento, nei garage segreti di Buenos Aires sotto la giunta militare di Videla, nelle fosse comuni del Guatemala degli anni Ottanta, in Colombia, in El Salvador e in Perù, a Tlatelolco in Messico, all’Estadio Nacional de Chile nel 1973. Bolaño non è mai stato uno scrittore molto attivo politicamente. La sua esperienza di militanza politica si limita a un breve periodo trascorso in carcere a seguito del colpo di stato di Pinochet in Cile dove si era recato dal Messico in seguito all’entusiasmo che aveva provocato in lui l’elezione del presidente Salvador Allende. Uscì di galera grazie alla complicità di due guardie che lo riconobbero in quanto loro vecchio compagno di classe ai tempi delle elementari. Tornò in Cile soltanto venticinque anni dopo per un brevissimo soggiorno e, con l’eccezione di alcuni saggi in cui critica i nuovi populismi latinoamericani contenuti in Il gaucho insostenibile, mostrò poco interesse per le sorti politiche del suo paese o dell’America Latina intera. Il passo citato sopra è tratto dal discorso che scrisse per la cerimonia di consegna del premio Rómulo Gallegos del 1999 e ci fa capire che Bolaño era in realtà molto lontano dall’immagine di scrittore chiuso nella torre d’avorio che il suo silenzio poteva suggerire. Come scrive Ignacio Echevarría, Bolaño è diventato «il bardo dell’America Latina, di una generazione di giovani poeti latinoamericani che persero la vita nell’abisso di un continente perduto nel quale l’esilio è la figura epica della desolazione e della vastità».

«I gusti di quel giovane farmacista colto […] erano indicativi di una preferenza netta, indiscussa, per l’opera minore a scapito dell’opera maggiore. Sceglieva la metamorfosi invece del processo. Sceglieva Bartleby invece di Moby Dick, sceglieva Un cuore semplice invece di Bouvard e Pécuchet e Canto di Natale invece di Le due città o del Circolo Pickwick. Che triste paradosso, pensò Amalfitano. Neppure i farmacisti colti osano più cimentarsi con le grandi opere, imperfette, torrenziali, in grado di aprire vie nell’ignoto. Scelgono gli esercizi perfetti dei grandi maestri. In altre parole, vogliono vedere i grandi maestri tirare di scherma in allenamento, ma non vogliono saperne dei combattimenti veri e propri, quando i grandi maestri lottano contro quello che ci spaventa tutti, quello che atterrisce e sgomenta, e ci sono sangue e ferite mortali e fetore».

Bolaño dedicò gli ultimi anni della sua vita alla scrittura di 2666, da quando capì che i suoi giorni erano praticamente contati (a causa di una malattia epatica che poi di fatto lo portò alla morte nel luglio del 2003) si cimentò senza posa nella costruzione di un libro che gli succhiò via le ultime energie vitali. Una corsa estenuante contro il tempo («Non ho molto tempo, sto morendo», dice uno degli scrittori apocrifi verso la fine del romanzo) che ovviamente non gli permise di mettere gli ultimi tasselli a posto. Ma in fondo è anche giusto che sia andata così. Impavido a cimentarsi in questa impresa, è ancora più bello per noi constatare che sia stato sconfitto. Certo, si dirà, l’esito è scontato quando l’avversario è la morte, che pure concede a Bolaño la magra soddisfazione di farsi catturare e mettere su (o sarebbe meglio dire «sotto»?) carta in questo libro.

2666 è come un emblema del capolavoro mancato, dell’occasione persa. È la letteratura in potenza, la massa di una supernova mentre collassa sotto il proprio peso, fotografia di quelle cose di cui solitamente possiamo soltanto parlare ma che in questo caso riusciamo anche a vedere, perché hanno un corpo (più di mille pagine) e un’anima espressi in prosa. 2666 è per la letteratura quello che il buco nero è per la fisica. Gli strumenti critici che abbiamo a disposizione possono aiutarci a descriverlo, ma definirlo richiederebbe dei nuovi modelli di riferimento.

«Allora, che cosa è la qualità della scrittura? È quello che è sempre stato: essere in grado di cacciare la testa nel buio, essere capaci di saltare nel vuoto, sapere che la letteratura è essenzialmente un mestiere pericoloso. Come correre sull’orlo del precipizio: da una parte l’abisso senza fondo e dall’altra i volti amati, volti amati che sorridono, e i libri e gli amici, e la tavola».

Indagare sui femminicidi di Ciudad Juárez per uno scrittore significa calarsi nell’abisso per dare al lettore la possibilità di guardarlo con i suoi occhi. È proprio la nostra condizione di lettori a offrirci la possibilità di guardare l’abisso, e se siamo abbastanza cauti non verremo trascinati a fondo.

L’abisso è la frontiera, il luogo dove vengono alla luce le contraddizioni di un villaggio globale che crea violenza e scontro nel tentativo di uniformare popoli e culture inconciliabili.

L’abisso è l’America Latina, continente sopraffatto dalla storia mondiale, attore non protagonista, spazio della prevaricazione del normale sul diverso, del ricco sul povero, del perdente sul vincente. Roberto Bolaño ha scelto di mettere al centro delle sue opere le vittime, gli esclusi, quelli che hanno creduto in un sogno di benessere rivelatosi poi irraggiungibile per loro, i milioni di persone sulle cui spalle è costruito il modello di sviluppo e la ricchezza dei paesi occidentali. I cadaveri di donna lasciati a marcire nel deserto del Sonora rappresentano solo alcuni dei danni collaterali del nostro stile di vita, lo sporco da nascondere sotto il tappeto, i mostri da ricacciare nell’abisso.

(Roberto Bolaño, 2666, trad. di Ilide Carmignani, Adelphi, 2009, pp. 963, euro 24)

Leonardo Merlini -

Leonardo Merlini -  - - -

- - -